在渤海之滨,活跃着这样一支青年队伍,他们以劳动者的热忱丈量每一寸海岸线,用科学的严谨守护每一片蔚蓝。作为自然资源部天津海洋中心的青年力量,他们始终奋战在海洋生态预警修复与科研创新的最前沿,用行动诠释着“海洋强国”的使命担当,在平凡岗位上书写着新时代劳动者的奋斗篇章。 逐梦海洋的先锋力量 生态调查青年团队现有成员13人,硕士及以上学历达92.3%,物理、化学、生物等多学科交叉的知识储备,让他们成为海洋监测领域的“多面手”。在海洋生态预警的前沿阵地,他们是敏锐的“蓝色哨兵”——面对海洋生态灾害的挑战,团队持续开展应急监测,实现赤潮等灾害的动态监测与趋势预判,为防灾减灾决策争取宝贵时间。在生态修复的“战场”上,他们又是严谨的“工程师”——从互花米草入侵防控到牡蛎礁修复项目的效果评估,他们为十余个生态修复项目提供全周期技术支撑,让每一处滩涂修复、每一片湿地重生都有了科学的“说明书”。团队在局属海洋中心中率先实现鸟类、植被能力新增,累计完成国家和地方专项任务百余项,以精准的数据为海洋行政管理摸清“蓝色家底”。

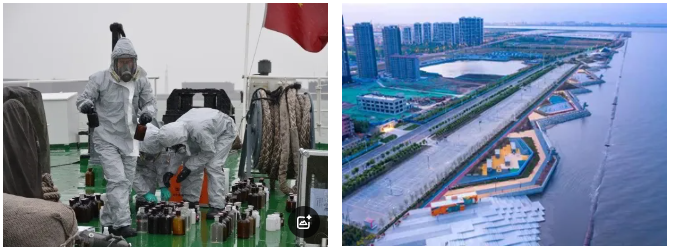

水动力监测、盐沼植被调查 攻坚克难的监测尖兵 海洋监测的战场从不缺少挑战,团队青年始终冲锋在急难险重一线。2015年“8・12”天津港重大火灾爆炸事故突发,团队第一时间响应,在有毒有害气体弥漫的现场连续奋战46天。白天现场采集水样,夜晚实验室分析数据,累计提交监测快报41期,为抢险救援和生态风险管控提供了“精准导航”。

“8・12”应急监测、无人机调查 2024年,团队全身心投入天津市国债项目,放弃节假日,历时400余天攻坚,交出亮眼答卷。项目建成3300平方米高水准生态预警实验室,改造8800平方米综合业务楼,协助购置7000多万元专业设备。其中,打造的海洋领域首个自动化实验室,实现了致灾生物与环境要素自动检测,以劳动者的实干担当为天津海洋灾害综合防治体系注入青春动能。 科研创新的青春方阵 团队青年扎根渤海湾,在牡蛎礁生态修复、互花米草入侵防治等领域展开攻关,累计发表核心期刊论文数十余篇,填补了区域海洋领域的多项空白。团队成员承担的国家重点研发计划、天津市科技兴海项目等数十项科研项目,为生态预警修复提供了关键技术支撑;参与编写的《海岸带修复评价体系研究》等五部专著,不仅成为行业重要参考资料,更推动了生态修复效益的定量评估,让“绿水青山”的价值可测可量。 蓝色理念的传播使者 “像保护眼睛一样保护海洋生态”,这是团队始终坚守的信念。每逢世界海洋日、防灾减灾日,他们都会走进校园、社区,将“无人机追踪赤潮”“牡蛎礁修复记”等专业实践转化为大众听得懂的“海洋声音”。2023年,团队科普表演《神秘的蓝眼泪》凭借对海洋魅力与神奇的生动展现,获“第六届全国科学实验展演汇演”优秀奖。团队累计开展20余次“海洋科普进校园”等公益活动,惠及群众超5000人,助力天津海洋中心获评天津市科普基地,也让“关爱海洋”的种子在更多人心中生根发芽。

海洋科普进校园 星辰大海 青春答卷 从潮间带到远海钻井平台,团队年均出海200余天,行程数千公里,用脚步丈量着海洋生态的每一处变迁。为了监测任务,他们中有人遗憾错过孩子人生中的重要时刻,有人在术后身体未愈时毅然返岗,更有人连续三个春节坚守工作一线。这份对海洋事业的执着坚守,让团队收获了“二星级全国青年文明号”“海洋工程科学技术二等奖”“自然资源系统青年突击标兵”等十余项荣誉。但对他们而言,这些荣誉并非终点,而是迈向新征程的起点。如今,团队紧扣“两统一”职责要求,锚定天津渤海湾海草床移植生态修复、海洋蓝碳等前沿创新领域,以开拓进取之姿、砥砺奋进之志,继续深耕海洋事业新征程。 “为什么我的眼里常含泪水?因为我对这片海洋爱得深沉!”潮起渤海,风正帆悬。这支青年团队以“功成不必在我,功成必定有我”的信念,在海洋强国的征程中书写着劳动者的青春答卷。他们是深蓝战场的“侦察兵”,是生态修复的“智囊团”,更是蓝色家园的“守护者”。当青春与海洋相遇,当理想与使命交织,他们用行动证明:只要心怀热爱,平凡的岗位也能铸就不凡的事业;只要矢志前行,每一滴汗水都将成为点亮星辰大海的光芒。 (策划:陈艳丽;供稿:天津海洋中心团支部) |